正社員以外の非正規雇用とよばれるものには、「派遣社員」「契約社員」「パート・アルバイト」「嘱託社員」などがあります。

正社員と非正規雇用の違いは何となくわかるという人も、「派遣社員と契約社員がどう違うのか」といわれると迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、似ているようで大きく違う「派遣社員」と「契約社員」の内容や、メリット・デメリットを紹介します。

「派遣社員と契約社員で働くのって、何がちがうの?」

「派遣社員と契約社員の待遇の差は?」

「派遣社員と契約社員から、将来正社員になれるの?」

このように2つの雇用形態について、お悩みの方はぜひご覧ください。

石峰朱実

石峰朱実 求人情報を見ると、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートと、さまざまな募集記事がありますね。

雇用形態の多様化で必ずしも正社員だけが働き方ではない時代になりました。それぞれの働き方が、働き手によってメリットにもデメリットにもなります。

目の前の状況だけではなく、少し先の将来も考え自分に合った働き方を選べるよう、働き方の違いを知っておくことは大切ですね。

この記事では、正社員以外の選択肢にあがりやすい派遣社員と契約社員にスポットを当てていますので、参考にしてください。

目次

派遣社員と契約社員の違いは「勤務先との直接雇用かどうか」

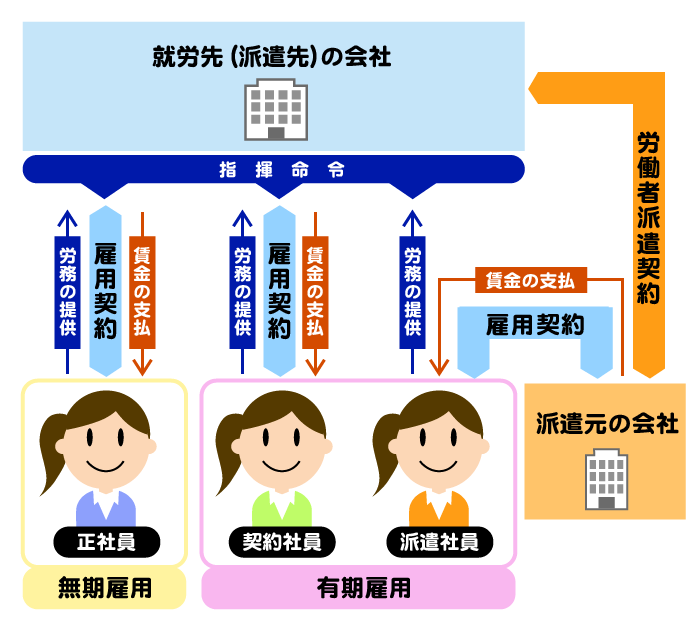

雇用には有期雇用と無期雇用があります。

然るべき理由による解雇等の場合を除いて就業規則に定められた年齢(定年)まで会社に雇用義務があるのが無期雇用、雇用に期間の制限があるのが有期雇用です。

また、有期雇用と無期雇用のほかに、会社に直接雇ってもらう直接雇用とそうでないものがあります。

正社員は無期雇用かつ会社に直接雇ってもらう直接雇用。

雇用期間に定めがないことから、日本では一番失業の心配がない、安定した雇用方法と言えます。

さらに正社員は固定給のほかに住宅手当、扶養手当、交通費、賞与、退職金などの手当があることが多いです。

一方、派遣社員や契約社員は基本的に期間に定めのある有期雇用にあたります。

まとめると、「有期雇用かつ直接雇用は契約社員、有期雇用で直接雇用でないのが派遣社員」ということですね。

他にも派遣社員と契約社員には、給与や福利厚生の面で違いがあります。

給与については、派遣社員は時給制なのに対し、契約社員は月給制。

福利厚生は、基本的に派遣会社のものが適用される派遣社員に対し、契約社員は勤務先の会社のものが適用されます。

ちなみに以前は正社員と契約社員・派遣社員との間に待遇の差があることが多かったのですが、現在は労働者派遣法改正により、不合理な待遇差が解消されています。

派遣社員として働くメリット

派遣社員・契約社員どちらの雇用形態でも、それぞれに良い面と悪い面があります。

まずは派遣社員という雇用形態で働くことの、メリットを紹介していきます。

派遣会社で働く全体的な流れを先に知っておきたい人は、「派遣会社の利用方法」の記事をご覧ください。

派遣社員なら大企業で働くチャンスがある

新卒で大企業に入社するには競争率も高く、なかなか難しい面がありますよね。

ですが派遣社員であれば、あこがれの大手企業で働ける可能性があります。

大手企業が派遣社員を多く受け入れる理由は、採用コストが正社員よりもかからないから。

大企業はその知名度から、一般的な募集をかけると多くの募集があつまりすぎて、時間とコストがかかってしまうからです。

そこで短期的な人材補充として、派遣会社を活用することで、採用の手間とコストを削減しているのです。

また企業側は、削減したコストで高時給で派遣の募集をかけられ、より高いスキルのある人材を集められるメリットもあります。

このような背景から「オフィスがおしゃれ」「時給が高い」などの理由で、大企業で働くチャンスがある派遣社員を選ぶ人も増えています。

また「規模の大きな仕事や相手先と関われる」ことから、派遣社員として大企業で働き自分のスキルを磨きたい人もいるでしょう。

派遣会社が条件交渉や契約満了後のフォローをしてくれる

派遣社員であれば、自分の希望に合った条件に絞って仕事探しができます。

たとえば「通勤30分圏内」「時給1400円以上」など条件を出せば、それに絞った仕事を紹介してもらえます。

また派遣社員は派遣会社と雇用関係にありますので、派遣先との時給や待遇の交渉をするのは派遣会社の担当者。

一方で契約社員はすべて自分で交渉するので、これから働く会社と給与などを交渉するのは気まずい面もありますよね。

そういった意味でも、本当に自分に納得のいく条件ではたらきやすいのが派遣社員です。

「自分の希望にあった仕事を見つけたい」「誰かのサポートを受けて仕事探しをしたい」という人は、派遣社員という働き方を検討してみましょう。

マイナビスタッフ

マイナビスタッフは、就職転職に強いマイナビの人材派遣サービスです。

登録費用は0円で、マイページに希望条件を登録すると、その条件に合った求人が表示されます。

都道府県、職種、勤務期間や仕事の特徴で絞り込み検索をすることも可能。

マイナビスタッフに登録されている求人の割合は、約40%事務職で、32%がクリエイティブ職となっています。

人気の事務職の求人が豊富なので、事務職の派遣の仕事を探している人は、マイナビスタッフをぜひチェックしてみてください。

リクナビ派遣

リクナビ派遣は勤務地、職種、時給、フリーワードから希望に近い派遣求人を探せるサイトです。

駅、沿線からの検索ができるほか、「未経験歓迎」「3ヶ月以上(長期)」「時給1500円以上」「残業なし」「英語力を活かす」といったこだわりの条件から検索することも可能。

全国に対応しているので、派遣お仕事を探している人は、どんな求人があるのかぜひチェックしてみてください!

派遣社員として働くデメリット

では次に、派遣社員として働くデメリットについても紹介します。

派遣社員は契約期間が短めで雇用が不安定である

たとえば契約期間3ヶ月の仕事であれば、3ヶ月ごとに契約終了の可能性があります。

このようにいつ契約が切られるのかわからない雇用の不安定さが、派遣社員のデメリットです。

更新時期になるたび、ハラハラするのは精神的にもツライですよね。

もちろん更新をくりかえし長期で勤める派遣社員もありますが、多くの場合「一時的な人手不足」「育休・産休の社員の代わり」など期間限定を前提とします。

一時期、「派遣切り」という言葉が報道で使われましたが、経営状況が悪化したときも、雇用をストップされやすい立場にあるといえるでしょう。

また派遣社員の更新期間は3ヶ月が平均的で、つぎの仕事が見つかるまで時間的余裕も少ないです。

売り手市場の間は、すぐに次の派遣の仕事を紹介されますが、求人が少ない時期はなかなか決まらないことも。

つぎの仕事がスタートするまで収入がストップしてしまうので、経済的にも不安定といえますね。

安定して長く働きたい人は、たとえば「契約期間が6ヶ月以上」など派遣会社の担当者に伝えると、希望に沿った仕事を探してもらえるでしょう。

また近年、無期雇用派遣という形態を導入する派遣会社が増えています。

無期雇用派遣は派遣先の紹介を優先的にしてもらえたり、次の派遣契約まで間が空いても派遣会社での雇用は継続しているため、給与が途切れることはありません。

採用選考は少しハードルが高くなりますが、複数の就業先を経験してスキルを上げるために派遣社員を目指す場合は、無期雇用派遣を目指すのも一つの方法です。

契約社員として働くメリット

契約社員で働くには、どんなメリットがあるのでしょうか。

契約期間が長くフルタイムで仕事の経験がつめる

同じ直接雇用でも、パートやアルバイトは勤務時間が限られたシフト制が一般的。

一方で契約社員はフルタイムが多いので、正社員に近い働き方ができます。

契約社員も更新がありますが、契約期間が6ヶ月~1年と長いことが多いので、派遣社員より雇用が安定しているといえるでしょう。

※ 派遣社員でも契約期間が長いお仕事があります。(最長3年)

同じ仕事を長く続けられることで、より専門的な経験や知識を積むこともできますね。

また大手企業の中には、中途採用はすべて契約社員で採用し、2年~3年以降に正社員に登用するか検討するケースもあります。

このように企業によっては、能力を認められれば正社員登用の可能性があるのも、契約社員のメリットです。

正社員と同等の福利厚生が利用できる

契約社員は非正規雇用とはいえ、正社員と同じように勤務先の福利厚生を利用できます。

具体的には、交通費(通勤手当)の支給、退職手当の支給、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など、正社員と同等の待遇が受けられるということです。

ただし、正社員と契約社員の就業規則が違う企業も多いため、必ずしもすべて同じ福利厚生というわけではない場合もあります。

ちなみに2020年4月の労働者派遣法改正により、派遣社員も派遣先企業と同等の待遇が受けられるようになったため、派遣社員の方も同じメリットがあるといえます。

契約社員として働くデメリット

契約社員として働くデメリットを挙げていきます。

残業があったり仕事の量は多め

派遣社員の仕事を紹介されるときには、派遣先で行う業務内容が詳しく書かれていて、基本的にはその業務のみ行います。

残業することも少なく、プライベートを優先したい人にはぴったり。

一方で契約社員は正社員に近い仕事になるので、残業することも珍しくありません。

中には「パートや派遣社員で働く勤務先から、契約社員にならないか打診を受ける」という人もいますが、「残業ができない」からと断る人も多いようです。

契約終了後は自分でいちから仕事さがしをしなければいけない

勤務先から契約更新されずに終了となった場合、契約社員の場合は自分で仕事を探さなけれいけません。

求人を探したり、転職エージェントに登録したりと、いちからの就活となります。

派遣社員の場合は、派遣会社の担当者がつぎの仕事を探してくれるので、サポートを引き続き受けることができます。

派遣社員と契約社員の雇用ルールの違い

派遣社員や契約社員について、雇用ルールについて難しそうでよくわからないことが多いですよね。

とくに近年の法改正により、非正規雇用を取り巻く状況は変化し続けています。

それでは現在の派遣社員、契約社員のそれぞれの立場からわかりやすく説明していきます。

契約社員は5年以上たつと無期雇用契約になる

契約社員が同じ勤務先で5年以上働いた場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することができます。

少しややこしいので、以降5年ルールとします。

5年ルールは「いつ契約更新がストップされるかわからない」といった非正規雇用で働くひとの不安定さを改善するためのものです。

労働者から無期労働契約への申し込みが行われると、企業側にこれを拒否する権限はありません。

ただし注意したいのが、「無期労働契約=正社員」にはならないことです。

つまり有期雇用が無期雇用となるだけで、給与や待遇がよくなるわけではないのです。

正社員登用と勘違いする人が多いのですが、そうではないことを覚えておきましょう。

ちなみに、5年ルールは「パート・アルバイト・契約社員・派遣社員」すべての非正規雇用者にあてはまるのでぜひ覚えておきましょう。

派遣社員には3年ルールと5年ルールがある

さきほど説明した5年ルール(無期労働契約への転換)ですが、派遣社員の場合は雇用主は派遣会社となります。

つまり5年同じ派遣会社で登録し働き続けると、その派遣会社と無期雇用契約を結ぶことになります。

また少しややこしいのが、派遣社員の場合は無期雇用契約への転換の5年ルールと、3年ルールがある点です。

3年ルールとは、「派遣社員は同一の派遣先で、同一部署に3年以上務められない」というもので、労働者派遣法という別の法律で定められています。

もし派遣労働者が同じ勤務先の同一部署に3年以上つとめると、派遣会社はつぎの対応をしなければいけません。

3年同じ会社で働いた派遣労働者に対する派遣会社の対応

- 派遣先企業への直接雇用を依頼する

- 派遣社員側の申込みに応じて無期労働契約に転換する

(無期雇用になったことで、上限適用はなくなるので3年目以降も同じ派遣先企業で働ける) - 別の派遣先企業を紹介する

これらのルールは派遣社員の雇用を安定させる目的で作られました。

しかし実際はこのルールができたことで、3年経つ前に派遣切りをする企業が増えるという弊害が生まれています。

派遣社員や契約社員で働くにあたってのQ&A

こちらの章では派遣社員や契約社員で働くことを考えている人が疑問に思うことについて、Q&A形式で回答しています。

- 派遣社員や契約社員に有給休暇はある?

- 派遣・契約社員とも正社員と同様に、雇入れの日から6カ月間継続で勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合10日の有給休暇が発生します。

- 派遣社員や契約社員でも失業給付の受給資格はある?

- 在職中に雇用保険に加入していた人で、退職日からさかのぼること2年の間に※被保険者期間が12カ月以上あることが条件で受給資格ができます。

契約期間満了で退職した場合、給付制限なしで受給できます。

※被保険者期間とは、1カ月の間に働いた日数が11日以上ある月をいいます。3月31日退職の場合、3月31日の1カ月前は3月1日です。3月1日から31日の間で20日出勤していた場合、3月は被保険者期間であるといえます。

例:週5日勤務の人であれば、2年の間に12カ月以上、週5日で働いていた月があればOK - 派遣社員から契約社員になることは可能?

- まずは雇用主である派遣者と担当者に相談してみましょう。人材紹介事業の許可を持つ企業なら可能な場合も多いです。

- とりあえず派遣や契約社員として応募するけど、いずれは正社員として働きたい!面接時に言ってもいい?

- 希望を伝えるのは自由です。

いずれは正社員として働きたいことを伝えた上で、正社員になるための条件や期間、ほしいスキル、実際に正社員登用された人の割合を面接で確認するとよいでしょう。 - 何歳まで働ける?

- 働ける年齢は企業によって異なります。また、雇用形態に応じて就業規則が異なる企業が多いので、正社員の定年が65歳と好評していても、派遣社員や契約社員も同じ条件とは限りません。ただ従業員の定年年齢として、雇用形態に関わらず同じ定年年齢になっている企業が多いと思います。

【まとめ】派遣社員か契約社員かは自分がどう働きたいかで決めるべき

今回は派遣社員と契約社員の違いについて説明しました。

それぞれの特徴をまとめるなら、雇用は不安定なものの、決められた業務範囲内で残業なしで働きたい人に向いている「派遣社員」。

フルタイムで働き、将来的に正社員を目指していきたい人に向いているのが「契約社員」です。

同じ非正規雇用でも、働き方が違うので、自分が希望する働き方に合った方を選択するのがよいでしょう。

また実際働いてみると、雇用形態以外に「勤務先の会社の暗黙のルール」というものが存在します。

たとえば派遣社員でも残業がある場合もあれば、契約社員でも短期募集である可能性があります。

募集をしている企業についての業界研究や口コミを調べ、「派遣社員」「契約社員」として自分に合った働き方ができるか見極めることが重要でしょう。

なにより勝手な判断をせず、面接でしっかり確認することも忘れないようにしましょう。

- 監修者:石峰朱実(キャリア・コンサルタント)

- 各種学校、公共事業にて主に就職支援を担当。また転職エージェントでの面接指導にもあたっており、人材業界での10年の勤務経験も含め、就転職支援では20年超のキャリア。>>詳細はこちら